手にとれるモノ、それを手に取るかどうかは、目に見えないモノが働いている。(2/2)

-

INTERVIEWS:

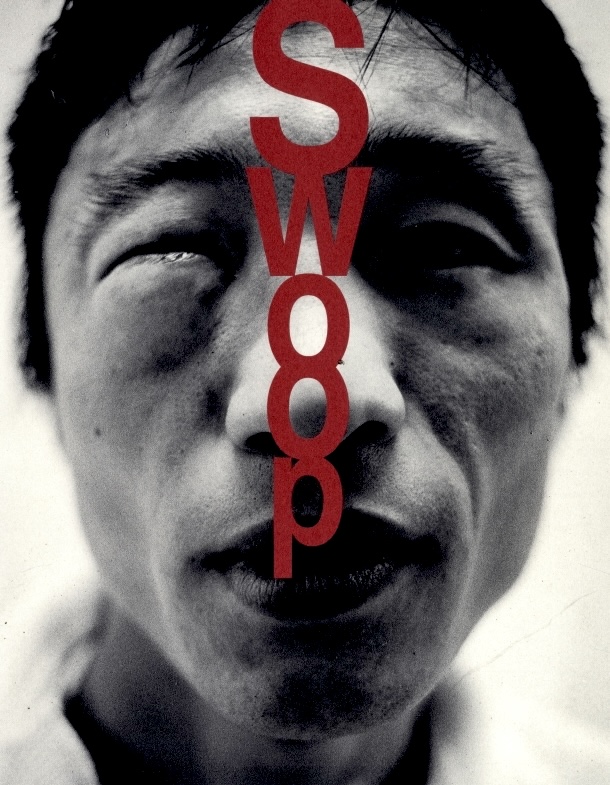

町口覚/造本家・ グラフィックデザイナー・パブリッシャー

町口覚の作るモノは「買い手を裏切らない」願いが強く込もっている。原木から製紙、印刷から手元に届くまで関わってきた人たちの「熱」が込もった愛されているモノ。結局、手にとれるモノ、それを手に取るかどうかは、目に見えないモノが働いている。

ー モノの価値 脈々 継承 ー

広告

1986年、中学を卒業してデザイン高校に入り、もう朝から晩までずっとデッサン、石膏と睨めっこだった。その反動もあってか、二年に上がった年の晩秋に友達の姉ちゃんが留学していたロンドンのフラットの部屋に転がり込んだ。その頃、ロンドンの街中に雑誌「i-D」のシルバー表紙のウィンクモデルのポスターが貼りまくり。もう俺、完璧にグラフィックデザインやる!って、なっちゃった(笑)。

デザイン高校をなんとか卒業してデザイン会社に勤め、広告代理店のデザイン仕事もした。朝から大会議室で大人数で、あーでもねぇー、こーでもねぇー、ってね(笑)。その広告の世界で俺は気が狂いそうだった。ハイライト吸ってんのに、マイルドセブンの広告はデザインできない、みたいな。

広告って人を騙すって事じゃん、みたいな。でも当然だけど、広告の仕事って、そうじゃないよね。広告界の優れたデザイナーと会って話すと、もう全然そういう事じゃない(笑)。でも俺は、とてもじゃないけど、そんな人には、なれねぇやって思った。

熱量

当時、実家のある横浜に住んでいた俺は、仲間とR&Bのバンドを組んでライブハウスに出ていた。駐留米軍のハウスがあった本牧を中心とした独特の不良文化を持つ世界には、広告デザインの仕事で付き合う人たちにはない熱量がある人たちがいた。その人たちとの交流に心地の良さを感じた俺は、横浜を題材にしたミニコミ誌の創刊を仲間たちと企んだ。

広告デザインとは異なる、取材・編集・デザイン。いろいろな人たちと交流する機会が増えていくと、俺の意識はどんどんそっちにシフトし始め、もう止まらない(笑)。創刊号の特集を横浜のドヤ街・寿町で開催する寿町フリーコンサートに決めた。日雇い労働者と若者たちが交じり狂いひとつになる真夏のフリーコンサートには、本牧の重鎮たちのバンドや一癖も二癖もあるバンドが日本全国から集まる。1993年、俺たちはその熱量に導かれるようにミニコミ誌「Swoop」を創刊した。

バケモン・フィーバー

ミニコミ誌「Swoop」では、横浜の黄金町を舞台にした映画『私立探偵 濱マイク』三部作も取り上げ、監督の林海象さんとプロデューサーの古賀俊輔さんとの交流が生まれていた。1996年、台湾の映画人との交流を深めてきた海象さんが、唐十郎さんと一緒に*映画『海ほおずき The Breath』を製作することになって、その宣伝美術を俺に託しチャンスをくれた。その映画がロカルノ映画祭に出品され、会場に貼り出されたポスターデザインを台湾の映画監督のエドワード・ヤンさんが見て、「このポスターのデザイナーに、ベルリン国際映画祭で発表するぼくの新作映画のポスターのデザインを頼みたい」ということになったんだ。

*映画『海ほおずき The Breath』

台湾の映画人との交流を深めてきた林海象と、演劇界の巨匠・唐十郎とのコラボレーションによる、日本=台湾合作の幻想ミステリー。共演は堂娜、原田芳雄。音楽は中島みゆき。

でも、独立したばかりの俺は、細かな仕事が多くて、そのヤンさんのオファーを伝えてくれたプロデューサーの古賀さんに「今、ちょっと忙しいんですよね」って、言っちゃった(笑)。そうしたら、「天下のエドワード・ヤンが、お前に新作映画のポスターをデザインして欲しいって台湾に呼んでくれているのに、お前は何様だ!俺が全部責任とってやるから今の仕事を全部断れ!」って、烈火の如く怒られた(笑)。それで直ぐに、台北にあった*アトム・フィルムズに出向いたら、いきなり現場のスタッフから「今、ヤンさんが2階で編集しているから、一緒に編集作業を見ますか?」って、言われた……(笑)。そこにあった世界はこれまでやってきた広告デザインの世界とは全く違った。作り屋の熱量が半端じゃなかった。

同じ頃、中国映画の配給と宣伝を手掛けていた東光徳間の田村翔子さんと出会っている。この田村さんっていう女性が日本語と中国語を大声で同時に喋るような半端ない愛すべきバケモンだった(笑)。況してや、大島渚さんや長谷川和彦さんが監督した映画の脚本家・田村孟さんの奥さん……。そうすると俺の周りが、もうバケモン・フィーバーみたいになってきて、人の熱量の圧というか、もう広告デザインなんかイヤになっちゃって、23歳で独立しちゃった(笑)

*アトム・フィルムズ

エドワード・ヤンは、手塚治虫の漫画を敬愛している。幼い頃に、手塚漫画に出会ったヤン少年は、その作品がホンモノであることにすぐ気がついたと言います。手塚作品は彼の創作活動に大きな影響を与え、自らの製作会社に「アトム・フィルムズ」と名付けた。

原田芳雄

その頃、キレッキレだった俺はクソ生意気なガキで「お前が仕事できない奴だったら殺してたわ!」って、今ではからかわれてるよ(笑)。そんな俺でも、原田芳雄さんにはメンタル面でお世話になったんだ。芳雄さんは人間が大きい人で、映画のスタッフを大事にする人だった。俺みたいなクソ生意気なガキをホームパーティーに呼んでくれた。

俺は運よく、その場に行くことが出来て、芳雄さんに話しを聞いてもらうと、もう全部を受け入れてくれた。で、最後に「俺は、お前の味方だから」って言うの。そしたらもう惚れるしかないじゃない(笑)。そう、今思えば俺、完全に芳雄さんに惚れていたと思う。そういう事の数々の思いや経験が今になって活かされていると思う。

製作委員会システム前夜

そんな出会いがあり、俺は日本映画の宣伝美術を本格的に始めたんだ。日本映画界が製作委員会システム前夜だった時代。要は、全ての責任を取る宣伝プロデューサーがいた。俺が宣伝美術を担当した、岩井俊二監督『リリイ・シュシュのすべて』、行定勲監督『きょうのできごと』、犬童一心監督『ジョゼと虎と魚たち』、塚本晋也監督『ヴィタール』には、責任を取る宣伝プロデューサーが存在した。でも、そのうち日本映画は、製作委員会システムを作って、紙はこの会社、電波はこの代理店、DVDはこの会社っていうように、何社かでリスクを分散して映画を製作するやり方が支流になっていった。

そうなると各社に担当者がいるから、俺が出したデザインがヘンテコな理由で壊されて帰ってくるわけ。各社の唾付き役者がそれぞれにいるから、こっちの役者の顔をもっと大きくしろ、あっちの役者と大きさを揃えろとかね。行き着くところは、誰がデザインしても全部一緒じゃんみたいな(笑)。それが嫌で、森田芳光監督『間宮兄弟』、中村義洋監督『アヒルと鴨のコインロッカー』辺りを最後に、俺は日本映画の宣伝美術と距離を置いた。

それなりの人

もう片方に、演劇の宣伝美術も俺にはある。だからもうこの仕事が面白くてやめられない。こっちには映画野郎がいるし、あっちには演劇野郎がいる。物書き野郎も、写真野郎もいるしね(笑)。でも、映画・演劇の宣伝美術の世界にも、雑誌・書籍のエディトリアルデザインの世界にも、優れた先人のデザイナーはいる。俺は、その先人たちの二番煎じにはなりたくない。やっぱり俺は、唯一無二の存在になりたいと思ったんだ。

どう突破口を見出すかって思った時に、俺が選んだのは写真集の造本設計だった。「写真集の造本設計だったら、町口だ!」って人に思わせる。唯一無二の何かを掴み取ることが出来なければ、モノを作り続けられない事を先人から教わった。それなりの人はみんなそう、これだったらこの人だ!というのがどんなジャンルにもいる。それはもうデザインが良いとか悪いとか、カッコが良いとか悪いとか、そんなことを超えた次元だと思うんだ。

俺は先人から勇気を貰った。ある人は演技、ある人は映画を監督することで教えてくれた。だから俺は、写真集の造本設計で唯一無二の存在になるって覚悟を決めたんだ。(了)

☞作る、闘う、継なぐ、また作る。造本家・町口覚、森山大道との初仕事を語る。(1/2)

町口 覚(まちぐち・さとし)

造本家、グラフィックデザイナー、パブリッシャー

1971年東京都生まれ。デザイン事務所「マッチアンドカンパニー」主宰。日本を代表する写真家たちの写真集の編集と造本設計、雑誌・書籍のエディトリアルデザイン、映画・演劇・展覧会の宣伝美術など幅広く手掛ける。2005年、自ら写真集を出版・流通させることに挑戦するため、写真集レーベル「M」を立ち上げると同時に、写真集販売会社「bookshop M」を設立。2008年から世界最大級の写真フェア「PARIS PHOTO」に出展を続け、世界を視野に日本の写真集の可能性を追求すると同時に、日本の優れた用紙・印刷・製本の技術を世界に伝える責務を全うしている。

MATCH and Company Co., Ltd.

http://www.matchandcompany.com

bookshop M Co., Ltd.

https://bookshopm.base.ec

【CURRENT WORKS】

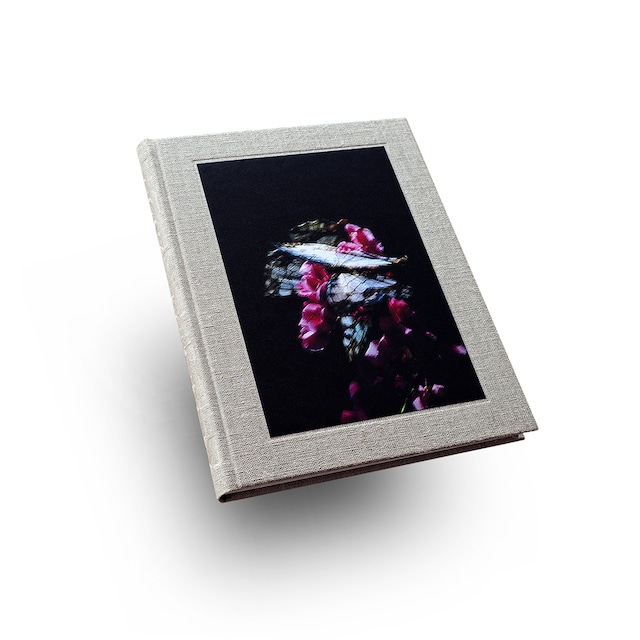

山上新平写真集「KANON」

写真・文章:山上新平

文章:幅允孝

編集・造本設計:町口覚

デザイン:清水紗良(MATCH and Company, Ltd.)

判型:縦228mm/横171mm

頁数:本文200頁

写真点数:116点

仕様:フナオカキャンバス貼り丸背上製本

表紙・裏表紙に題箋貼り

背表紙にタイトル箔押し

スリーブケース入り

言語:日英表記

定価:11,000円(税込)

発行:bookshop M

発売:2024年7月1日発売

+++++

刊行記念展のご案内

【東京】POETIC SCAPE

2024年5月18日(土)→ 6月30日(日)

【八戸】八戸市美術館 ギャラリー1・2

2024年7月26日(金)→ 8月7日(水)

【福岡】本屋青旗

2024年8月23日(金)→ 9月8日(日)

【京都】PURPLE

2024年9月14日(土)→ 10月6日(日)

+++++

RECOMMENDS

-

MORE

耳に突き刺さる音。久保田麻琴(2/2)

常にホンモノの音を追求してきた氏が考える「耳に突き刺さる音」は、創る側の真剣さと優しさの土台の上にあって、そもそも人の持つ根源的なスピリットに触れるというゴールが聴く方にも無意識の中にある。だからこそ心が鷲掴みにされる。 […]

-

MORE

人が生きた痕跡のある音。久保田麻琴(1/2)

人が生きている痕跡のある音。ライフスタイルの上に在って、エッジのある強い響き。そういったスピリットを拾い続ける久保田麻琴。氏の中にある国境を越えて残るリアルな音について語る。 ぶっとい音 私が今やってることは、英語圏にあ […]

-

MORE

久保田麻琴と夕焼け楽団 × mocgraph ロゴTシャツ

久保田麻琴が「mocgraph(モックグラフ)」に登場!「人が生きた痕跡のある音」「耳に突き刺さる音」全二回のインタビューが公開されます。公開に合わせ久保田麻琴と夕焼け楽団の1stアルバム『SUNSET GANG』から石 […]